EU4Dialogue im BLDAM

©

©An dem EU4Dialogue-Förderungsprogramm, welches vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) beantragt und unter seiner Leitung stattfand, waren auch verschiedene international agierenden Einrichtungen, wie das Goethe-Institut und die Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Institut beteiligt. Es sollte den kulturellen Dialog zwischen den Armenien und Aserbaidschan sowie Georgien und Abchasien im Südkaukasus fördern. Auch die Republik Moldova und Transnistrien waren in das Programm einbezogen. Die verschiedenen Projekte sollten den Dialog und die fachliche Vernetzung z.B. im Kunst- und Kultursektor fördern und somit zum Abbau von politischen Spannungen in der Region beitragen.

Die archäologische Komponente von EU4Dialogue bestand in dem Aufbau eines länderübergreifenden archäologischen Registers im Südkaukasus, das künftig die Grundlage der Denkmalpflege in Planungsprozessen für lineare Bauprojekte, wie Pipelines und Straßen oder Neubauten werden können. Dabei sollten die archäologischen Fundstellenregister der archäologischen Denkmalpflege in Deutschland Vorbild sein. Konkret entschieden sich die Verantwortlichen, sich am technischen Konzept des im Brandenburgischen Landesdenkmalamt verwendeten WebGIS BLDAM-kvwmap zu orientieren.

Im Rahmen eines fachlichen Austauschs zum Thema Kulturmanagement sowie zur systematischen Erfassung und Verwaltung von archäologischen Stätten beteiligte sich auch das BLDAM beratend an dem EU4Dialogue-Projekt zwischen den o.g. Ländern.

In Wünsdorf konnten sich bereits verschiedene Delegationen aus Osteuropa und Zentralasien einen persönlichen Eindruck von der Erfassung und Verwaltung archäologischer Stätten im Land Brandenburg verschaffen sowie das WebGIS BLDAM-kvwmap kennenlernen.

Da sich das kvwmap aus verschiedenen OpenSource-Programmkomponenten zusammensetzt und netzwerkbasiert ist, kann es durch eigenständige oder fachbetreute Programmierarbeiten an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Damit bietet sich dieses oder ein ähnliches OpenSource-System zum Aufsetzen einer landeseigenen oder länderübergreifenden Fachschale für den Austausch von archäologischen Informationen bestens an, da die technische Grundarchitektur die gleiche bleiben und über Verknüpfungen oder Schnittstellen zu einer transnationalen WebGIS-Anwendung ausgebaut werden kann. Die Herausforderungen zwischen den beteiligten Ländern dürften hierbei viel mehr auf sprachlicher, urheberrechtlicher oder politischer Ebene liegen. In einem gemeinsamen Projekt gilt es, diese Hürden zu überwinden.

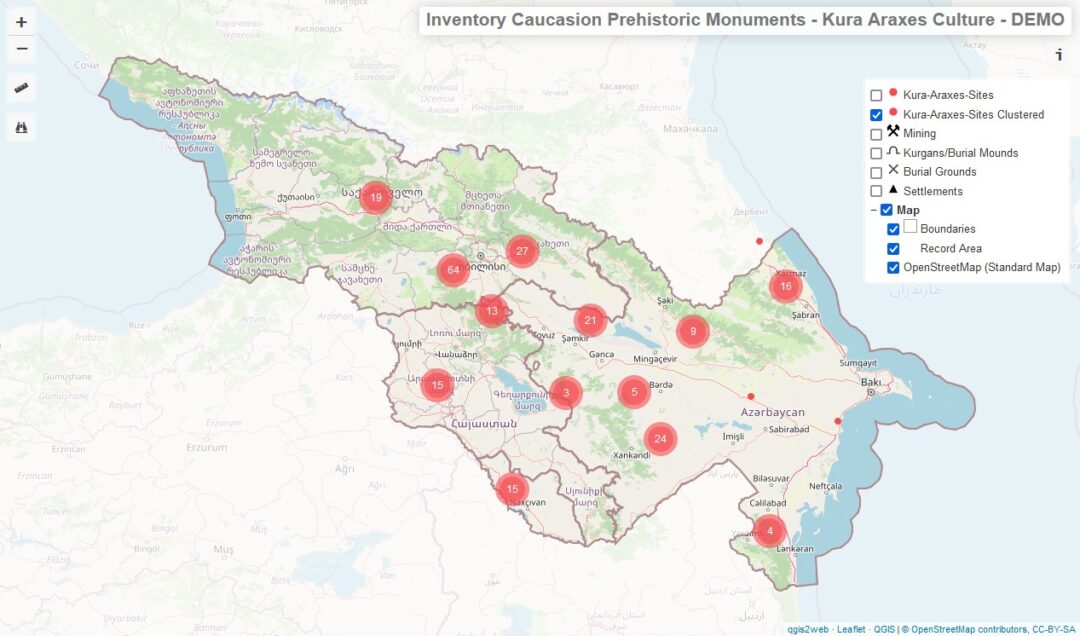

Als eine Art Pilotprojekt wurden die archäologischen Fundstellen der Kura-Araxes-Kultur, einer südkaukasischen Kultur der frühen Bronzezeit (ca. 3300-2500 v. Chr.) von einer Arbeitsgruppe von Wissenschaftler*innen aus Georgien, Aserbaidschan und Armenien nach einheitlichen Kriterien erfasst. Dabei leistete das BLDAM technische Hilfestellung. Zwar kam für die Datenerfassung vorerst nur ein einfacher Tabelleneditor zum Einsatz. Die dafür entwickelte Datenstruktur ist aber in künftigen Erfassungssystemen, wie Geodatenbanken, integrier- und erweiterbar.

Im Fokus stand, einen ersten digitalen Katalog über die Fundstätten der Kura-Araxes Kultur in Form einer Datentabelle zu erstellen. Die in diesem Katalog erfassten Fundplatzdaten umfassen u.a. Angaben zur räumlichen Lage, wie Koordinaten sowie Informationen zur Ansprache, Datierung und zu bekannten Publikationen. Über die Positionsangaben konnte mit Hilfe des OpenSource-Programmes QGIS sowie dem Plugin QGIS2Web zusätzlich zum Katalog eine einfache WebGIS-Karte erstellt werden. Hierbei werden die Fundstätten als Punkte räumlich dargestellt und die in den Punktgeometrien enthaltenen Sachinformationen sind über einen Klick in die Karte als Informationstafel abrufbar. Diese Form der Datenpräsentation soll vor allem die Vorteile und Möglichkeiten hervorstellen, die mit einer digitalen Erfassung von archäologischen Fundorten innerhalb eines WebGIS einhergehen können. Die Ergebnisse des Erfassungsprojektes wurden von den Projektteilnehmer*innen in Rahmen eines archäologischen Workshop in Chișinău (Republik Moldau) im Juni 2024 und in einer ausführlichen Broschüre vorgestellt. Eine Fortführung des Projektes wird angestrebt. Dafür braucht es aber weitere Förderprojekte.

Projektbeteiligte

Levon Aghikyan (Institut für Archäologie und Ethnographie, National Academy of Sciences of Armenia, Yerevan)

Prof. Dr. Dr. h.c. Joni Apakidze (Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin)

Dr. Ruben Badalyan (Institut für Archäologie und Ethnographie, Nationalakademie der Wissenschaften in Armenien, Jerewan)

Dr. Giorgi Bedianashvili (Georgisches Nationalmuseum, Institut für Archäologie, Tiflis)

Prof. Dr. Zurab Bragvadze (†) (Nationalmuseum von Georgien, Institut für Archäologie, Tiflis)

Dr. Irina Gambashidze (Nationalmuseum von Georgien, Institut für Archäologie, Tiflis)

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Svend Hansen (Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, Berlin)

Armine Harutyunyan (Institut für Archäologie und Ethnographie, National Academy of Sciences of Armenia, Jerewan)

Dr. Dmitriy Kirichenko (Institut für Archäologie und Anthropologie, Nationalakademie der Wissenschaften Azerbaijan)

Dr. Dimitri Narimanishvili (Nationalmuseum von Georgien, Institut für Archäologie, Tiflis)

Dipl.-Ing. Anja Sbrzesny M.Sc (Archäologisches Informations- und Dokumentationszentrum, Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf)

Prof. Dr. Franz Schopper (Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf)

Dr. Assoc. Prof. Levan Tchabashvili (Universität Georgien, Tiflis)