Forschungsprojekt “Dörfer”

Die großflächigen Ausgrabungen in mittelalterlichen Ortskernen im Niederlausitzer Braunkohlengebiet und bei verschiedenen Großbauvorhaben wie dem Flughafenbau BBI in Schönefeld liefern archäologische Quellen, die völlig neue Forschungsansätze ermöglichen und daher im Rahmen eines mehrjährigen DFG-Projektes wissenschaftlich aufgearbeitet werden.

Dabei stehen bei den fast vollständig untersuchten Dörfern Horno und Diepensee (Plan links) zunächst Transformationsprozesse im Blickpunkt einer interdisziplinären Forschungsarbeit, welche die Entwicklung der ländlichen Siedlungen von ihrer Gründung bis zur spätmittelalterlichen Wüstungsphase darstellen. Ziel ist es, den hochmittelalterlichen Landesausbau zu untersuchen und die Dynamik der Siedlungsstrukturen in Brandenburg aufzuzeigen. Gegenstand ist dabei unter anderem die Keramikentwicklung, die Bauweise profaner und sakraler Gebäude, die Infrastruktur sowie die handwerklichen und wirtschaftlichen Grundlagen der jeweiligen Siedlungen. Bisher erfolgte eine Untersuchung der Hausbefunde aus Diepensee, der Wasserversorgung von Horno und eine Bearbeitung der Keramik anhand der Funde aus den Brunnen von Horno.

Wassertechnische Anlagen wurden bislang in der Mittelalterforschung meist isoliert betrachtet. Das Vorhandensein von 13 mittelalterlichen Holzkastenbrunnen und mehreren Zisternen in der Ortslage Horno sowie einigen Feldbrunnen in der unmittelbaren Umgebung bietet eine gute Grundlage für die Darstellung der komplexen Wasserversorgung eines mittelalterlichen Dorfes. Dabei spielen neben bautechnischen und strukturellen Fragestellungen auch die geoarchäologisch-topographischen Bezüge sowie ökonomische Aspekte eine wichtige Rolle. In der mittelalterlichen Ortslage kristallisieren sich zwei frühe Schwerpunkte des Brunnenbaus heraus: im Westen mit dem auf 1229 datierten Tiefbrunnen und im Osten mit einer zeitlich eng aufeinander folgenden Anordnung von drei Brunnen, deren ältester auf 1228 datiert. Der Bau von Brunnen wurde im Verlauf des 14. Jh. aufgegeben, die Wasserversorgung erfolgte seitdem über Zisternen und Feldbrunnen.

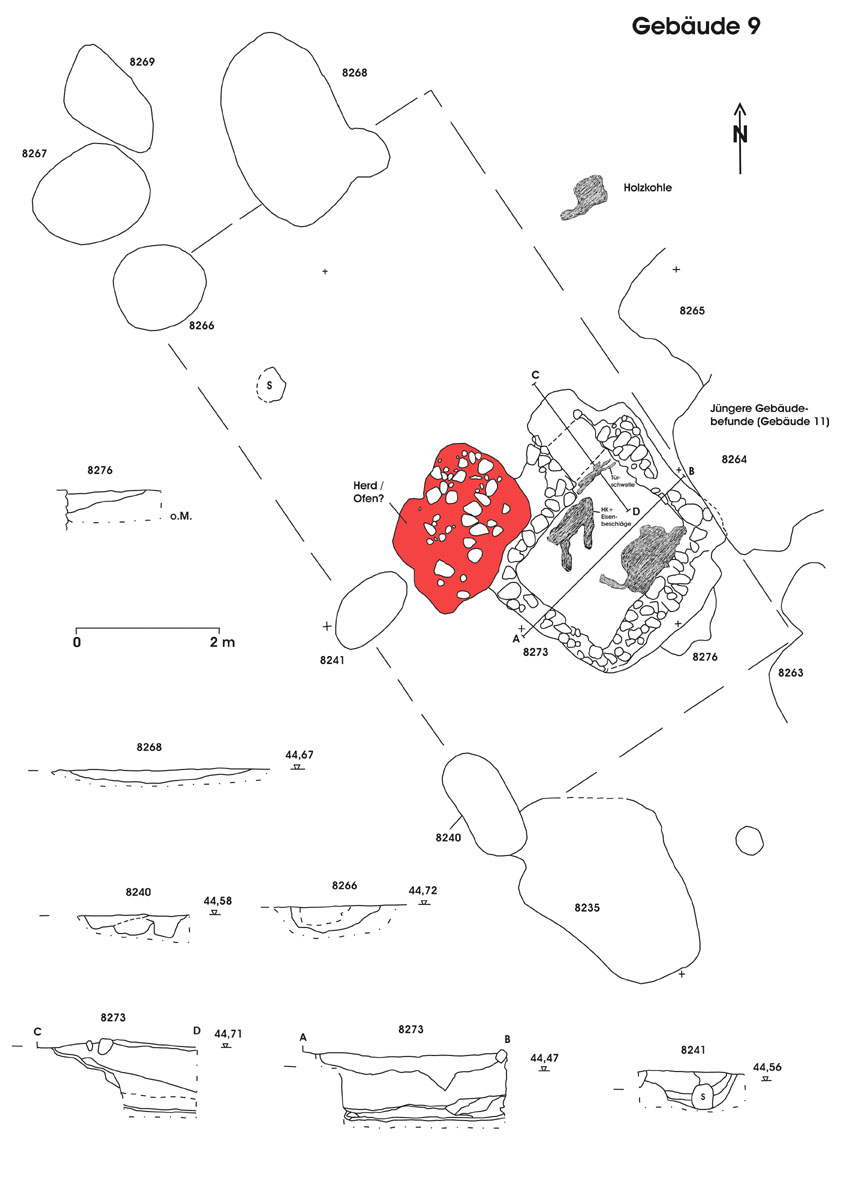

Das Fundmaterial von Horno ist von besonderer Bedeutung, da das Dorf in der Überschneidungszone der nördlichen Kugeltopfkeramik und der südlichen Standbodenkeramik lag, wodurch vielfältige Einflüsse in Herstellungstradition und Gebrauchssitten der keramischen Erzeugnisse fassbar werden. Das mit ca. 180.000 Einzelscherben sehr umfangreiche Material lässt sich vor allem durch mehrere dendrochronologisch datierte Fundkomplexe in Horno selbst sowie in ebenfalls vom Braunkohletagebau betroffenen und untersuchten Niederlausitzer Dörfern – vor allem Kausche und Klein Görigk – chronologisch gut eingrenzen. Neben der dominierenden üblichen Haushaltskeramik sind es einzelne höherwertige Erzeugnisse, die aus der Masse der Funde herausstechen. Dazu gehören Gefäße aus Faststeinzeug sowie Keramikglöckchen und bemalte Keramik des 13. und 14. Jh. Generell zeigt das Fundspektrum jedoch, dass sich das dörfliche Leben eher ärmlich gestaltete. Die Wüstung Diepensee dagegen stellt sich durch ihren Fundreichtum und die große Anzahl an Feldsteinkellern anders dar. Durch einen flächigen Dorfbrand Anfang des 14. Jh. sind viele Funde überliefert, die bei aufgelassenen oder später überformten Siedlungen fehlen. Hier umfasst das Fundspektrum beispielsweise auch ca. 4000 Metallfunde, die noch für eine genauere Ansprache restauriert oder geröntgt werden müssen. Die Befundlage in Diepensee macht es darüber hinaus möglich, zahlreiche Hausgrundrisse mit Stein-, Holz- und Erdkellern sowie vollständige Pfostenbauten zu rekonstruieren. Grundriss, Größe, Trauf- oder Giebelständigkeit der Häuser konnten hier bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung noch in großem Umfang bestimmt und damit planerische Vorgaben für die Parzellierung und den Strukturwandel des Dorfes insgesamt erkennbar gemacht werden. Die vielfältigen in der Bauernhausforschung beschriebenen Übergangsformen im Hausbau des 13. bis 14. Jh. lassen sich in Diepensee anschaulich machen und darüber hinaus verhältnismäßig sicher chronologisch einordnen.

Die wissenschaftliche Bearbeitung im Rahmen des DFG-Projekts ist mittlerweile abgeschlossen. Einige Publikationen sind bereits erschienen, weitere sind in Druckvorbereitung.

Erschienene Publikationen (Auswahl)

G. Civis: Entsorgungspraxis im mittelalterlichen Dorf: die Abfallfunde von Diepensee. Wünsdorf 2022.

J. Henker: Dorfkernforschung in Klein Görigk. Keramik als Quelle zur historischen Entwicklung eines Niederlausitzer Dorfes. Wünsdorf 2019.

J. Henker, K. Kirsch: Horno. Zur Archäologie eines Niederlausitzer Dorfes. Wünsdorf 2020.

J. Henker, K. Kirsch: Dorfgründungen in der Lausitz. Horno und Klein Görigk im Focus. In: Gründung im archäologischen Befund. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 27, 2014, 171-180.

J. Henker, T. Schifer, Thorsten: Wer kommt woher? Neutronenaktivierungsanalyse an mittelalterlicher Keramik aus Horno. In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Bd. 25, 2013, 143-176.

S. Jahns, S. Hanik, F. Schopper (Hrsg.): Untersuchungen zu Lebensbedingungen, Siedlungsdynamik und menschlicher Ernährungsweise in mittelalterlichen ländlichen Siedlungen in Brandenburg. Wünsdorf 2022.

C. Krauskopf, F. Schopper: Wendepflug und Webstuhl. Dörfer im Mittelalter. Archäologie in Deutschland, Sonderheft. Darmstadt 2023.

B. Wittkopp: Diepensee. Gründung, Umgestaltung und Wachstum einer ländlichen Siedlung im Mittelalter. In: Gründung im archäologischen Befund. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 27, 2014, 161-170.

B. Wittkopp: Wirtschaftliche und soziale Strukturen der mittelalterlichen Wüstung Diepensee (Brandenburg). In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 25, 2013, 127-142.

B. Wittkopp: Die Holzbauten von Diepensee (Brandenburg). Vielfalt im mittelalterlichen Hausbau einer ländlichen Siedlung. In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 24, 2012, 151-162.