Das Rondell der Burg Sonnewalde

©

©Die Burg in Sonnewalde (Landkreis Elbe-Elster) ist erstmals 1255 als Besitz der Herren von Sonnewalde erwähnt. Nach 1311 wechselte die Burg in den Besitz der Herren von Ihleburg, die sie 1477 an die Herzöge Ernst und Albrecht von Sachsen verkauften. 1481 kaufte Hans von Minckwitz, der sächsische Hofmarschall, die Burg und bekam sie von den sächsischen Herzögen zu Lehen. Im 16. Jahrhundert, nun im Besitz der Grafen zu Solms, entstand ein Renaissanceschloss, von dem aber nur das „Vorderschloss“ erhalten blieb, das Hauptgebäude brannte 1949 bis auf die Keller ab.

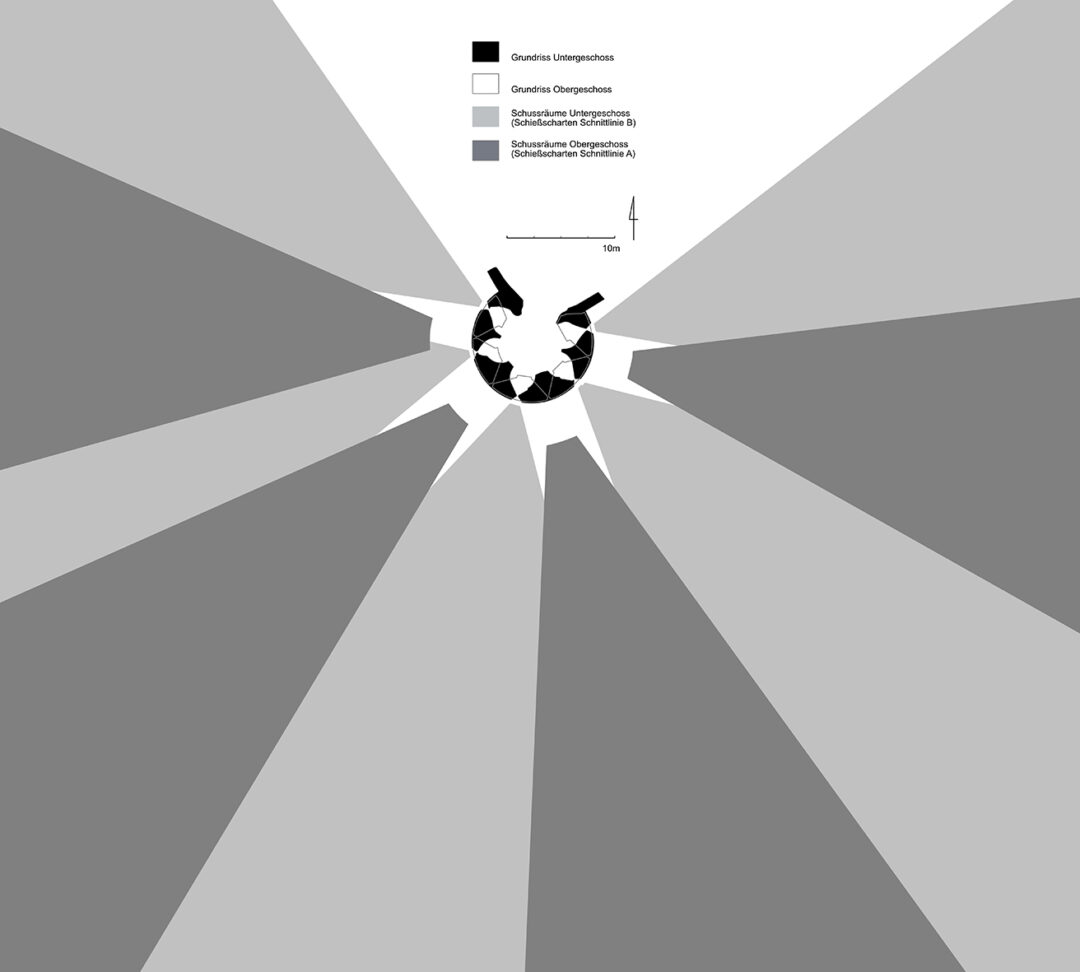

Die langrechteckige Anlage war von einer Ringmauer mit sechs Rondellen umgeben, von denen mit dem „Roten Turm“ heute eins erhalten ist. Die Datierung ist bislang unklar. Der Rundbau und die Bauformen der Schießscharten erinnern an die Rondelle der Festung in Bad Belzig. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass das Sonnewalder Rondell nach dem Erwerb durch die Herzöge von Sachsen, eventuell nach 1481 unter den Minckwitz, entstanden ist.

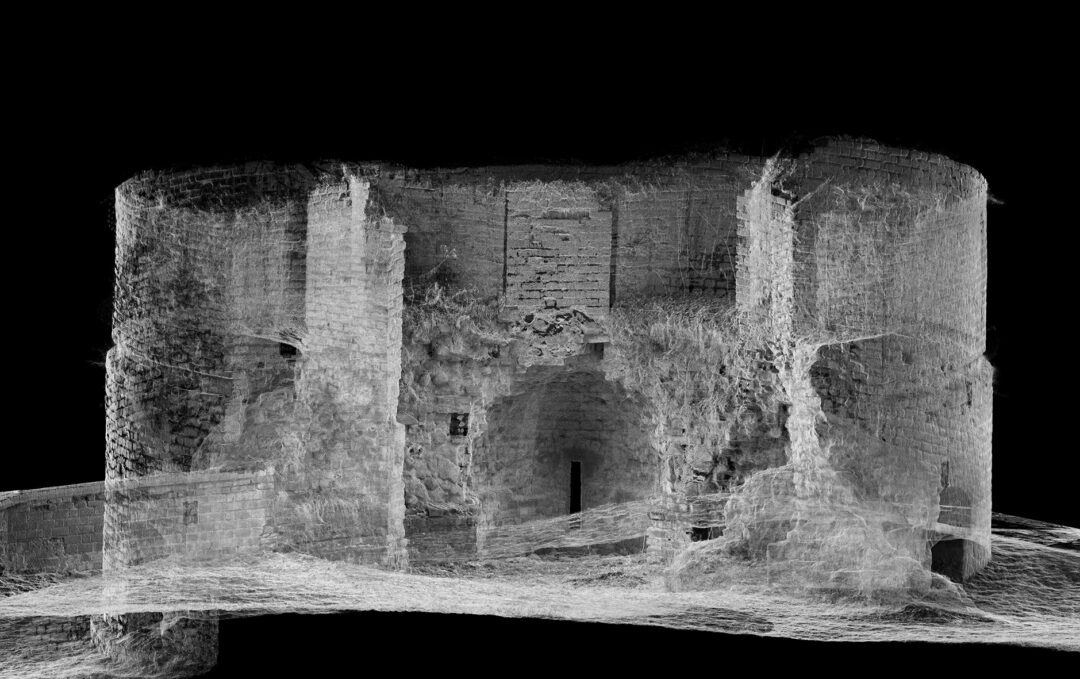

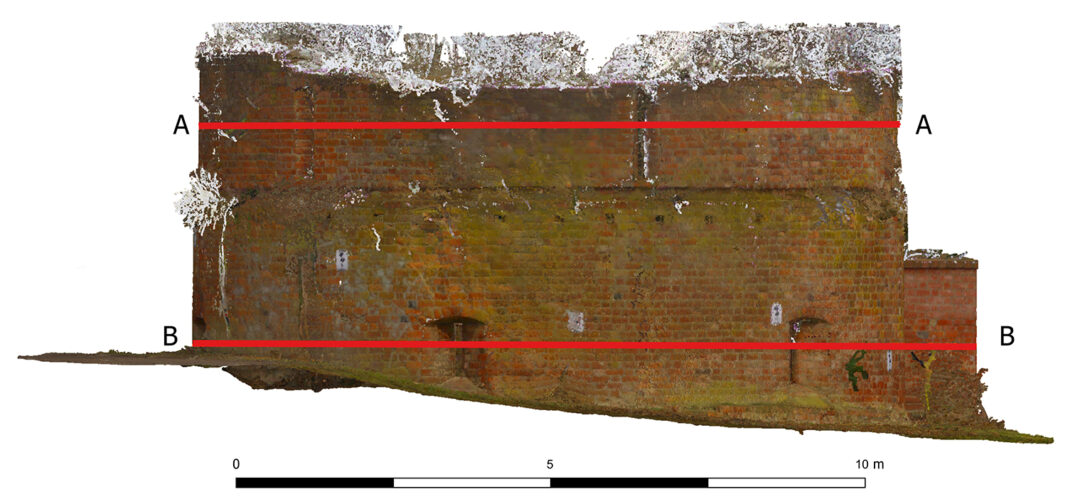

Da keine detaillierten Pläne des Rondells existieren, hat das Referat Großvorhaben, Braunkohlenarchäologie, Sonderprojekte des BLDAM einen Laserscan des Bauwerks angefertigt. Die Stationierung für die Einmessung erfolgte über eine vier globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) nutzende Antenne (GG04plus Professionell + SAPOS Brandenburg), die eine Genauigkeit von bis zu 1cm erlaubt. Als Tachymeter kam der TS07 7” R500 zum Einsatz. Der Scan erfolgte mit dem terrestrischen 3D-Laserscanner BLK360 G2.

Aus den Scans wurden Pläne und Schnitte extrapoliert, die mit den Abwicklungen und Gitterdarstellungen zum einen den derzeitigen Zustand dokumentieren und zum anderen weiteren Forschungen, wie etwa der Analyse von Schussräumen dienen.

Projekt:

Michael Schlegel M.Sc., Olaf Reineke B.A., Dr. Christof Krauskopf

Literatur zum Schloss Sonnewalde

Bernd Maether, Marie-Luise Rohde: Sonnewalde. In: Schlösser und Gärten der Mark. Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e. V., Hrsg. Sibylle Badstübner-Gröger, Berlin 1999.

Sonnewalde. In: Gerhard Vinken u. a.: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Brandenburg. 1. Auflage, Hrsg. Georg Dehio Nachfolge/Dehio-Vereinigung e.V., Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 2000, S. 1058.

Sonnewalde. In: Alexander Duncker (Hrsg.): Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie nebst den königlichen Familien-, Haus-, Fideicommiss- und Schattull-Gütern. Band 4. Duncker, Berlin 1861, Blatt 182.

Weblink zur Denkmaldatenbank des Landes Brandenburg